今できる親孝行2025.10.20「みとどけにっき」で大切なペットを観察してみよう

皆さんの家ではペットを飼っていますか?お子さんのいる家庭では情操教育としてペットの飼育を考える方も多いかもしれません。

保育所保育指針・幼稚園教育要領に示されている「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」。10の姿の一つ「自然との関わり・生命尊重」も大切な指針として記されています。

(参照:保育所保育指針解説/こども家庭庁 p.88)

子どもたちは、まずは身近な自然の中からカブトムシやクワガタ、メダカや金魚、道でみつけたダンゴムシやアリなどに興味をもちます。そして生き物の観察を通じて命あるすべての存在に愛情を育むようになっていきます。とは言え、生き物を飼うとなると大人のサポートも必要ですから、虫好きな人ならともかく、そうでない人にとっては実際にどうすればよいのかわからないですよね。

今日ご紹介するのは、「みとどけにっき」です。

子どもたちに生き物を最後までお世話をすることで芽生える感情や愛情を通して、生命の不思議さや尊さを知ってもらい、供養する気持ちを忘れずに持ってほしいという思いから株式会社加登とプロジェクト開始当時、法政大学デザイン工学部の学生だった皆さんで共同で開発しました。

(デザイン・監修 セイタロウデザイン)

「みとどけにっき」は、生き物が生まれてからさよならをするまで、生命の神秘、尊さについて学ぶことができるキットです。今回は実際にキットを使ってライターが体験をしてみました。

みとどけにっき キットの中身

「みとどけにっき」にはこのようなものが入っています。

「みとどけにっき」は、お世話したことを記録することができます。まだ字が書けない子でも記録ができるよう、シールを貼ることもできます。「どうしたらよろこんでくれるかな?かんがえてやってみよう」などといったメッセージも入っており、大人もサポートがしやすいヒントがありがたいですね。

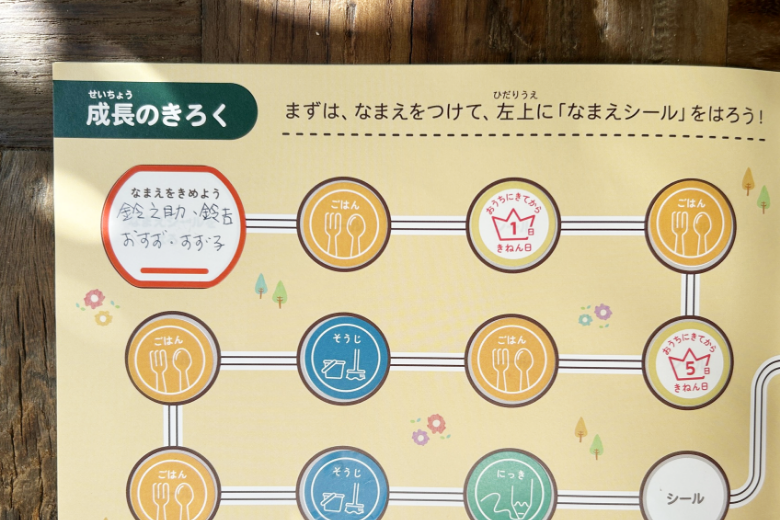

まずはペットに名前をつけ、名前カードに記入します。

ごはん・そうじ・にっきなど、やったお世話について成果をはれるシートやおうちに来てから1日記念日5日記念日10日記念日のシールもあります。忘れずにお世話をしたか、飽きずに記録ができたかを楽しく確認できますね。

「みとどけにっき」の中には「やってみよう」という項目があります。「かんさつして絵をかいてあげよう!」「『おはよう』『おやすみ』のあいさつをしよう」など、ふれあいのきっかけをうまくつくってくれるメッセージがところどころに書かれており、その通りできたら貼る「できた!」シールもあります。

デコレーションシールは花や虫のかわいいイラストのシールです。使い方は自由ですが、ペットのおうちやお墓を飾ってあげることができます。

大人でも、生き物のお世話は途中で飽きたり忘れたりするもの。「みとどけにっき」を手に、お世話を習慣化させたいですね。習慣化してシールがたりなくなったり、もっと絵日記を書きたくなったら、好きなシールを貼ったり、画用紙を足していきましょう。

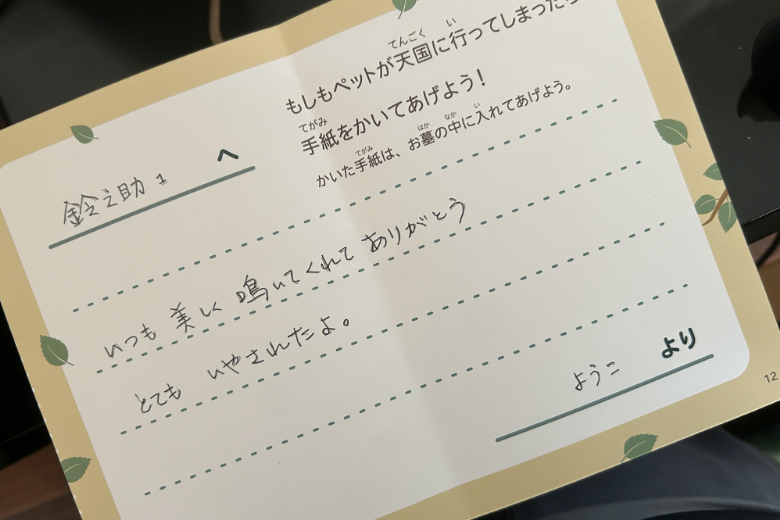

組み立て式のお墓用ボックスもあります。ペットが亡くなったら土に埋めますが、ボックスのお墓には絵日記に書いた絵を飾ったり、シールを貼ったりすることができます。ボックスの中にはお手紙も入れられます。

実際に観察やお世話をしてみた

我が家では、この機会に鈴虫を飼うことにしました。我が家に4匹の鈴虫が来たのは9月1日のこと。それまでにケースや餌を整えることで、気持ちがワクワクしてきました。いよいよ我が家にやってきた鈴虫には名前をつけることで、グッと親近感がわきました。オスは「鈴之助」「鈴吉」、メスは「おすず」「すず子」と名付けました。

ナスやキュウリや粉末の「鈴虫のえさ」を与えたり、鈴虫マットが乾燥しないように霧吹きで適度の湿気を欠かさないようお世話をしたり、夜には鳴き声を楽しんだりしました。

「みとどけにっき」に「『おはよう』『おやすみ』のあいさつをしよう」とありました。鈴虫は夜行性なので、朝「おやすみ」、夜に「おはよう」と言ってみようなど、家族と取り決めて実行したのも楽しい想い出の一つでした。

観察して気づいたこと

もともと鈴虫などの昆虫には興味のなかった筆者ですが、毎日観察をするうちに微妙に気持ちも変わってきました。リーリーという声にも癒されました。その声も、元気のよいこともあれば、弱々しいこともあり、その日の状態によって音色がずいぶん違うことがわかりました。「弱っているのかな」「暑いのかな」と心配したり、「今日は元気だな」と励まされたりしました。鳴くのはオスですが、鳴き方にも個性があることを知り驚きました。鈴之助は「リーリー」と良く音が伸び美声(?)ですが、鈴吉は「り、り、り」と音も濁りがちで短く切れます。

よい音色を出す鈴之助

また、夜になるとよく鳴くのですが、テレビをつけていると鳴き声に気づかないことがありました。

「ちょっとテレビを消そうか」と家族と話し合い、静かな夜に鈴虫の音色をしみじみと楽しんだりしました。

このように毎日接しているといろいろなことを感じます。とりわけ小さな子どものうちに、こういった経験を積むのはとても大切なことだと思いました。

子どもが飼う時には任せっきりにせず、必ずいっしょに世話をすることも、愛情や責任感を育てる上で大変重要です。もし餌をやり忘れたり、霧吹きを忘れたことが原因で天国に行ったとしても、ただ叱るのではなく、「かわいそうなことをしたね」と子どもの気持ちに共感してあげることが大切だろうなと感じました。

旺盛な食欲のおすず

天国に行ってしまったら

鈴之助は、3週間ほど良い音色を聞かせた後、ある朝見ると亡くなっていました。時は奇しくもお彼岸のころ。庭にはお彼岸の時期にしか咲かない彼岸花が咲いていましたので、その根元に埋めました。これから毎年お彼岸の時期には思い出すことができるでしょう。

彼岸花の根元に埋めました

子どもによりますが、たとえ虫であっても亡くなった現実を知ると大きなショックを感じることがあります。

命の火が消え、動かなくなった虫は土に埋めてあげますが、そのあともお墓ボックスで供養をして見届けてあげられるのがこのキットの一番の良さだと思います。

そのペットと触れ合って、どんないいことがあったのでしょう。

「来たときはドキドキした」

「毎日挨拶した」

「初めて鳴いたとき、うれしかった」

「鈴之助はいい音色で鳴いてくれた」

「家族でテレビを消して、鳴き声を聞いたね」

「一度ケースから逃げたときはハラハラしたけどうまく戻せてよかった」

短期間であってもいろいろな思い出が作れたことに驚くはずです。

たくさん話してあげ、お墓ボックスをきれいに飾ってあげましょう。

好きなきゅうりやエサをお供えする

亡くなった人の思い出話をすると、あの世でその人にたくさん花びらが降り注ぐそうです。それはきっと虫であっても同じこと。あの世に旅立ったペットに花が降り注ぐよう、たくさん話をしてあげましょう。

たくさん話をしてあげること。想ってあげること。それも立派な供養のひとつです。鈴虫であれば、降り注ぐのは花ではなくてふかふかの鈴虫マットや大好物のきゅうりかもしれませんね。

他にこんな使い方も

身近な虫などをイメージして作られた「みとどけにっき」ですが、もちろん使い方は自由自在。

海で見つけたヤドカリや海で見つけたヤドカリやヒトデ。またアサガオやヒマワリといった植物を観察してもいいですね。

命のお世話をするのは根気がいり大変なことですが、愛情を育み、心を豊かにしてくれます。子どもたちが優しく、豊かな心を養ううえで、「みとどけにっき」がお役に立てれば幸いです。

取材・文/ 宗像陽子